歴史探偵女

歴史探偵女苦肉の策は聞いたことがあるけど何をやったの?

苦肉の策を実行した黄蓋って何者?

この記事では、こんな疑問にお答えしますね。

- 苦肉の策とは?

- 黄蓋と周瑜との間で行われたやり取り

- 史実と演義での表現の違い

- 黄蓋の人物像

- 現代における苦肉の策の正しい使い方

- 歴史研究20年の歴史大好き女

- 今まで読んだ歴史書籍は日本史&世界史で200冊以上

- 日本史&中国史が得意

- 特に中国の春秋戦国時代や三国時代、日本の戦国時代が好き

- 歴史研究20年の歴史大好き女

- 今まで読んだ歴史書籍は日本史&世界史で200冊以上

- 日本史&中国史が得意

- 特に中国の春秋戦国時代や三国時代、日本の戦国時代が好き

「苦肉の策(くにくのさく)」という言葉、あなたも一度は使ったことがあるのではないでしょうか。

「もう苦肉の策として値下げするしかない」「苦肉の策で友人に頼んだ」。

こんな使い方をしていませんか?

しかし、実はこれら全て誤用なんですね。

本来の「苦肉の策」は、三国志の名合戦・赤壁の戦いで生まれた、ある計略を指す言葉でした。

この策略は、自分の体を傷つけてまで敵を欺く、命がけの作戦だったのです。

そこで、当記事では、赤壁の戦いで黄蓋が使った苦肉の策の真実に迫ります。

黄蓋と周瑜が演じた完璧な芝居、史実と演義の違い、そして正しい使い方まで、徹底的に解説しますね!

苦肉の策とは?三国志が生んだ究極の計略

苦肉の策の意味

苦肉の策とは、どういう意味なのでしょうか。

その本来の意味は、「敵を欺くために、自分の身や味方を苦しめてまで行う計略」です。

自分を傷つけることで、敵の疑いを晴らし、信用させて罠にはめることを言います。

ところが、現代では多くの人が誤った意味で使っています。

誤用での意味は、「苦し紛れの策」「やむを得ない手段」「苦渋の決断」といったものです。

追い詰められて仕方なく出した策、というニュアンスで使われているんですね。

なぜ、こんな誤用が広まったのでしょうか?

その理由は、「苦肉」という言葉の印象にあります。

「苦」という字から「苦しい」を、「肉」という字から「身を削る」を連想し、「苦しい状況で身を削って考えた策」と解釈されてしまいました。

しかし、実際には苦肉の策は計画的で周到な計略であり、苦し紛れとは正反対の意味なのです。

兵法三十六計との関係

苦肉の策は、中国の兵法書『兵法三十六計(へいほうさんじゅうろっけい)』に記された戦術です。

ちなみに、この『兵法三十六計』は、明(みん)代末期から清(しん)代初期に成立したとされる兵法書。

合計36種類の計略をまとめたもので、苦肉の策は、その第三十四計「苦肉計(くにくけい)」として紹介されています。

また、三十六計は、状況に応じて六つのカテゴリーに分類されます。

- 勝戦計(優勢な時に使う計略)

- 敵戦計(互角の時に使う計略)

- 攻戦計(攻撃時に使う計略)

- 混戦計(混乱状態で使う計略)

- 併戦計(同盟時に使う計略)

- 敗戦計(劣勢・逃走時に使う計略)

このように、苦肉の策は敗戦計に分類されています。

つまり、劣勢の時に使う計略なんです。

ただし、劣勢だからといって苦し紛れではありません。

むしろ、冷静に状況を分析し、逆転のために周到に準備する計略なんですね。

苦肉の策が成功する心理学

なぜ苦肉の策は効果があるのでしょうか?

それは、人間の心理を巧みに利用しているからです。

人間には、次のような思い込みがあります。

「人は自分で自分を傷つけることはない」

もし誰かが傷ついていれば、それは他人から害されたものだと考えてしまうのです。

ましてや、上司が部下を厳しく罰している場面を見れば、二人の間に本当に対立があると信じてしまいますよね?

この心理的盲点を突くのが、苦肉の策なんです。

苦肉の策は、実際に自分を傷つけることで、「演技ではない」「本当に裏切った」と敵に思わせます。

そして、傷ついた者を信用してしまうという人間の性質を利用して、敵陣深くに潜入し、決定的な一撃を加えるのです。

つまり、「虚実を入れ替える」というのが、この計略の本質と言えますね。

偽りを真実に見せかけ、真実を偽りに思わせる。その技術が、苦肉の策なのです。

苦肉の策は人間心理の盲点を突いた高度な計略と言えます。自分を傷つけてまで敵を欺くという徹底ぶりが、相手の疑いを完全に晴らす効果を生むのです。

赤壁の戦いと苦肉の策:黄蓋と周瑜の名演技

苦肉の策の最も有名な事例が、『三国志演義(さんごくしえんぎ)』に描かれた赤壁の戦いです。

赤壁の戦い前夜の状況

時は208年、後漢(ごかん)末期の中国です。

北方を平定した曹操は、約20万とも言われる大軍を率いて南下してきました。

その目標は、長江以南を支配する孫権の勢力です。

その一方、孫権の軍は約5万程度で、曹操軍とは圧倒的な戦力差がありました。

さらに、曹操に敗れて逃げてきた劉備の軍も、わずか数千人でした。

そのため、このままでは呉は滅亡してしまいます。

そこで、劉備と孫権は同盟を結び、連合軍を結成しました。

この当時、呉の大都督(だいととく)として軍を指揮するのは、若き天才将軍・周瑜です。

しかし、戦力差は歴然としていたので、正面から戦っても勝ち目はありません。

この状況下において、周瑜が考えたのが、火攻め(ひぜめ)です。

曹操軍は船を鎖でつないで安定させていたため、一隻に火がつけば全軍に燃え広がります。

ただし、火攻めにはどうやって敵の艦隊に近づき、火をつけるのか?という大きな問題がありました。

そして、その答えが偽装降伏(ぎそうこうふく)だったのです。

周瑜と黄蓋の密談

ある夜、老将・黄蓋が、周瑜の陣営を訪れました。

この黄蓋は、孫堅、孫策、孫権と三代に仕えるベテラン武将です。

そして、黄蓋は周瑜に火計を進言し、偽装降伏の必要性を説きました。

周瑜「火計は良い策だ。しかし、曹操は疑い深い。どうすれば信じさせられるだろうか」

黄蓋「私が降伏すれば良いのです。ただし、曹操を騙すには、本物の理由が必要です」

この時、二人は考えてある計画を練り上げ、それが苦肉の策だったのです。

まずは、周瑜が軍議の場で黄蓋を激しく叱責し、鞭打ちの刑に処す。

これにより、黄蓋は恨みを抱いて曹操に降伏するという筋書きです。

しかし、周瑜は黄蓋に尋ねました。

「鞭打ちは本物だ。あなたの体は傷だらけになるが、それでも良いか?」

そこで、黄蓋はこのように答えました。

「この黄蓋、孫堅様の代から御恩を受けております。どんな酷い仕打ちを受けても、恨みはいたしません」

こうして、二人は命をかけた芝居を始めることになったんですね。

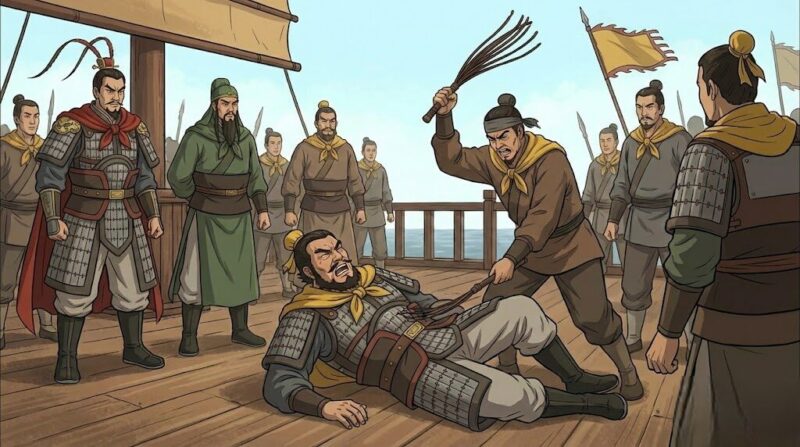

軍議での演技

黄蓋と苦肉の策を考えた翌日、周瑜は軍議を開きました。

ちなみに、演義では、この場面が非常にドラマチックに描かれています。

周瑜「曹操の大軍に対し、我々はどう戦うべきか。意見を聞きたい」

家臣たちは沈黙しました。誰もが、勝算がないと感じていたからです。

そして、その時黄蓋が立ち上がりました。

黄蓋「曹操軍は百万、我が軍は数万。勝ち目などありません。いっそ降伏して、命を保つべきではないですか」

この発言に対して、周瑜は激怒します(もちろん演技ですね)。

周瑜「何を言うか!主君・孫権様は、決して降伏せぬと決意されている。貴様の発言は、軍の士気を下げるものだ!」

しかし、黄蓋も負けていません。

黄蓋「儂(わし)は孫堅様、孫策様、孫権様と三代に仕えてきた。貴様のような若造が、どこから出てきたのか!」

そこで、周瑜は黄蓋を斬ると脅しましたが、家臣たちが必死に止めます。

ただ、周瑜は聞き入れず、その結果黄蓋に鞭打ち100回の刑を命じたのです。

ちなみに、鞭打ちは、兵士たち全員が見守る中で行われました。

そして、その中には曹操のスパイも紛れ込んでいたのです。

この時、黄蓋は50回目の鞭で気を失い、100回目には背中が裂けて血だらけになりました。

この凄惨な光景を見た者たちは、周瑜と黄蓋の対立が本物だと信じたんですね。

周瑜と黄蓋の信頼関係があったからこそ、この危険な計略が成功しました。鞭打ちは本物で、黄蓋は本当に傷つきましたが、それが演技に真実味を与えたのです。

苦肉の策の実行:曹操を欺く完璧な芝居

苦肉の策は、まだ始まったばかりです。

次は、曹操に降伏を信じさせる段階に入っていきます。

闞沢の使者役

黄蓋には、腹心の部下がおり、名を闞沢といいます。

闞沢は、黄蓋の降伏の意志を曹操に伝える使者として、敵陣に向かいました。

そして、曹操の前に立った闞沢は、堂々と降伏の理由を説明します。

闞沢「黄蓋殿は、周瑜の若造に無礼な扱いを受け、激怒しております。三代に仕えた功臣を、あのように辱めるとは許せぬと」

しかし、曹操は疑い深い人物なので、すぐには信じませんでした。

曹操「黄蓋が本当に降伏するつもりなら、なぜわざわざ使者を送る必要がある?罠ではないのか?」

そこで、闞沢は冷静に答えました。

闞沢「黄蓋殿は孫権軍の重臣です。いきなり船を率いて来れば、怪しまれます。事前に連絡し、準備を整えてからでなければ、危険すぎます」

この説明に、曹操は納得しかけましたが、まだ完全には信じていません。

曹操陣営のスパイ

ここで、重要な役割を果たすのが、曹操のスパイたちです。

演義では、蔡中・蔡和という兄弟が、曹操の命令で呉軍に潜入していたことになっています。

この時、実は周瑜がこの二人がスパイだと気づいていました。

だからこそ、わざと二人の前で黄蓋を鞭打ったのです。

そして、蔡中と蔡和は、すぐに曹操に報告しました。

「黄蓋が周瑜に鞭打たれました。背中が裂けて、今も寝込んでいます。二人の対立は本物です」

この報告を受けて、やっと曹操の疑いは晴れました。

使者の話も、スパイの報告も一致しており、これは本物の降伏に違いない。

そこで、曹操は黄蓋の降伏を受け入れることにしました。

黄蓋の偽装降伏

いよいよ運命の日がやってきました。

黄蓋は、20隻の船団を率いて曹操の陣営に向かいます。

この時、船には油や薪が積まれていましたが、表面は布で覆われていました。

そして、曹操軍は黄蓋の船団を歓迎しました。疑う者は誰もいません。

その後、黄蓋の船は曹操の艦隊のすぐそばまで近づき、一斉に火を放ちました。

その結果、油を積んだ船はたちまち火の海になり、その火は曹操軍の船に燃え移ったのです。

しかし、曹操軍の船は鎖でつながれていたため、逃げることができません。

そうこうしているうちに、火は瞬く間に広がり、数万の兵士が炎に包まれました。

この際、曹操は命からがら陸地へ逃げましたが、軍の大半を失いました。

これが、赤壁の戦いにおける決定的な勝利につながったのです。

苦肉の策の成功には、複数の要素が絡み合いました。スパイへの情報リークと使者の説得、そして何より黄蓋の本物の傷が、曹操の疑いを完全に消したのです。

史実と演義の違い:苦肉の策は本当にあったのか?

さて、ここまで『三国志演義』の物語を紹介してきました。

しかし、これは本当にあった出来事なのでしょうか?

正史『三国志』の記述

まずは、歴史書である正史『三国志』を見てみましょう。

正史『三国志』(呉書・黄蓋伝)には、次のような記述があります。

「黄蓋は周瑜に、火攻めを提案した。偽って降伏し、曹操の艦隊に近づいて火を放った。曹操軍は大敗した」

これを見ると、黄蓋の火計は史実だと分かりますね。

偽装降伏も、実際にあったことのようです。

ただし、ここで重要な点があります。

鞭打ちの記録は、正史には一切ありません。

つまり、周瑜が黄蓋を鞭打ったというエピソードは、史実ではないのです。

正史の記述は非常に簡潔で、「黄蓋が火計を提案し、偽装降伏して成功させた」とだけ書かれています。

しかし、どうやって曹操を信じさせたのか、その詳細は記されていません。

『三国志演義』での脚色

一方で、『三国志演義』では、鞭打ちの場面が非常にドラマチックに描かれています。

そして、演義では以下のような要素が追加されているのです。

- 周瑜と黄蓋の密談の場面

- 軍議での激しい口論

- 鞭打ち100回の刑

- 闞沢の使者としての活躍

- 蔡中・蔡和のスパイ工作

- 諸葛亮がすべてを見抜いていた描写

これらはすべて、演義の作者・羅貫中による創作になります。

特に、諸葛亮が「苦肉の策を使っている」と見抜く場面は、演義ならではの演出ですね。

諸葛亮を天才軍師として描くために、こうした脚色が加えられたと考えられます。

史実では黄蓋の火計のみが記録され、鞭打ちはありません。しかし演義の脚色が、この計略を「苦肉の策」という故事成語にまで昇華させたんですね。

黄蓋という人物:三代に仕えた忠臣

苦肉の策で有名になった黄蓋ですが、実際にはどんな人物だったのでしょうか。

黄蓋の生涯

黄蓋の生年は不詳ですが、220年代まで生きたとされています。

字(あざな)は公覆(こうふく)といいます。

そして黄蓋は、若い頃から孫堅に仕えました。

この孫堅は、孫権の父で呉の基礎を築いた武将ですね。

その後、孫堅が192年に戦死した後は、その息子・孫策に仕えました。

孫策が200年に亡くなった後は、弟の孫権に仕えています。

つまり、黄蓋は孫家三代に仕えた忠臣だったのです。

ここで、黄蓋の主な功績をまとめてみました。

- 190年代:孫堅とともに各地を転戦

- 200年頃:孫策の江東平定に貢献

- 208年:赤壁の戦いで火計を成功させる

- 210年代:長沙(ちょうさ)太守として統治

- 220年代:武陵(ぶりょう)太守として反乱を鎮圧

このように、黄蓋は赤壁の戦い以外にも多くの功績を残しているんですね。

黄蓋の性格と能力

正史『三国志』から、黄蓋の性格を読み取ることが出来ます。

黄蓋は、実直で忠義に厚い人物でした。三代に仕え続けたことが、その証です。

また、武勇に優れた武将でもあり、多くの戦いで先陣を切り、敵を打ち破っています。

さらに、統治能力も高かったようですね。

長沙太守の時代、黄蓋は厳しくも公平な統治を行い、民衆から愛されていました。

そして、正史にはこんなエピソードがあります。

ある地方が反乱を起こした時、黄蓋は武力で鎮圧するのではなく、まず民衆の不満を聞きました。

そして、悪政を行っていた役人を罷免し、税を軽減したのです。

すると、起こっていた反乱は自然に収まったといいます。

これは、黄蓋が武力だけでなく、人心を理解する能力も持っていたことを示していますね。

赤壁の戦い後の活躍

赤壁の戦いで有名になった黄蓋ですが、その後も活躍は続きます。

210年代、黄蓋は長沙太守に任命されており、長沙は荊州の重要な郡です。

そして、220年代には武陵太守に転任し、そこで異民族の反乱を鎮圧しました。

この時すでに黄蓋は高齢でしたが、なお第一線で戦っていたのです。

また、黄蓋の死後にはその功績が評価され、家族は厚く遇されました。

孫権は、黄蓋を「忠義の武将」として讃えたと言われていますよ。

黄蓋は赤壁の戦いで有名ですが、実際には長い軍歴を持つベテラン武将でした。三代に仕えた忠義と、統治者としての手腕も評価されるべき人物なのです。

苦肉の策の正しい使い方と現代での誤用

最後に、苦肉の策の正しい使い方を見ていきましょう。

本来の意味での使用例

苦肉の策の本来の意味は、「自分を犠牲にして敵を欺く計略」です。

なので、現代で正しく使うなら、以下のような例になります。

正しい使用例:

- 「潜入捜査官が、苦肉の策として仲間から暴行を受ける演技をし、犯罪組織に受け入れられた」

- 「スパイは苦肉の策を用い、自ら逮捕されることで敵の信頼を得た」

- 「会社の不正を暴くため、彼は苦肉の策として上司に反抗し、左遷された」

つまり、計画的に自分を犠牲にするという要素が必要なんですよね。

ちなみに、ビジネスでの応用は、倫理的に問題がある場合が多いので注意が必要です。

赤壁の戦いでの苦肉の策のように、自分や部下を本当に傷つける行為は避けるべきです。

誤用とされる使い方

一方、現代では多くの人が誤った意味で使っています。

誤った使用例:

- 「売上が落ちたので、苦肉の策として値下げした」→これは単なる「苦渋の決断」

- 「時間がないので、苦肉の策で友人に頼んだ」→これは「苦し紛れの手段」

- 「資金繰りに困り、苦肉の策で借金した」→これも「やむを得ない選択」

これらの例では、苦肉の策本来の「自分を傷つけて敵を欺く」という要素がありません。

単に「困った状況での対応」を表現しているだけですよね。

それでは、なぜこの誤用が定着したのでしょうか。

理由は、言葉の印象と実際の使用場面のズレにありますね。

「苦肉」という字面から「苦しい」「身を切る」を連想し、困難な状況での決断を表す言葉だと誤解されたのです。

また、赤壁の戦いの背景が「劣勢の呉軍」だったことも、誤解を助長したようです。

「追い詰められた状況」という印象が強く、「苦し紛れ」のイメージと結びついたのでしょう。

誤用が広まったのは、「苦肉」という言葉の印象からでしょう。しかし本来は計画的な計略であり、苦し紛れとは正反対の意味なのです。このように、言葉の由来を知ることが大切ですね。

まとめ

苦肉の策は、三国志が生んだ究極の計略でした。

自分の体を傷つけてまで敵を欺く。

その徹底ぶりが、曹操という疑い深い英雄をも騙すことに成功したのです。

ちなみに、現代では誤用が広まっていますね。

しかし、本来の意味を知ることで、より深く三国志の世界を理解することが出来ますよ。

また、この計略から学べることもありますよね?

それは、信頼関係の重要性です。

周瑜と黄蓋の間に深い信頼がなければ、この危険な計略は実行できませんでした。

さらに、人間心理の理解も重要です。

「人は自分を傷つけない」という思い込みを利用した、巧妙な心理戦でした。

そして、赤壁の戦いは歴史の転換点となりました。

もし黄蓋の苦肉の策がなければ、曹操が天下を統一していたかもしれません。

黄蓋という、一人の老将の献身が歴史を変えた瞬間だったのです。

このように、赤壁の戦いでは黄蓋という老兵の奮闘が勝利に結びついたのです。また、苦肉の策は現代においても学ぶべきものがありますね。