歴男になりたい

歴男になりたい諸葛孔明って具体的に何をしたの?

諸葛孔明の秘密が知りたい

この記事では、こんな疑問にお答えしますね。

- 諸葛孔明と三顧の礼

- 諸葛孔明が発案した主な計略

- 諸葛孔明の人物像

- 三国志正史と三国志演義での諸葛孔明の描写の違い

- 歴史大好き女

- 今まで読んだ歴史書籍は日本史&世界史で200冊以上

- 日本史&中国史が得意

- 特に中国の春秋戦国時代や三国時代、日本の戦国時代が好き

- 歴史大好き女

- 今まで読んだ歴史書籍は日本史&世界史で200冊以上

- 日本史&中国史が得意

- 特に中国の春秋戦国時代や三国時代、日本の戦国時代が好き

三国志で有名な軍師と言えば、まず諸葛孔明が浮かぶと思います。

この諸葛孔明は、劉備玄徳に三顧の礼をもって迎えられた、三国志史上稀にみる天才軍師です。

ただ、諸葛孔明が具体的に何をしたのか?については、ちょっと分からないという人もいると思います。

そこで、当記事では三国志諸葛孔明の天才軍師としての秘密とその魅力について解説します。

諸葛孔明とは?

諸葛孔明(字は孔明、諡号は忠武侯)は、三国志時代を代表する天才軍師として知られています。

181年に、徐州琅邪郡陽都県(現在の山東省臨沂市沂南県)に生まれました。

幼少期に父を亡くし、叔父の諸葛玄とともに南方へ移住しながら生活していました。

そして、彼の才能が認められるようになったのは16歳頃からです。

友人であった徐庶や崔州平とも交流を深め、その後の活躍への基盤を作りました。

そこで、諸葛孔明が歴史の表舞台に出てきたのは、かの有名な劉備による三顧の礼がきっかけとなっています。

また、劉備軍の軍師となった彼は、天下三分の計を提案し、赤壁の戦いなど数々の戦略でその天才ぶりを発揮しました。

その後、劉備が亡くなってからも蜀漢を支え、234年に五丈原で病に倒れるまで、その知略を尽くして国家運営に貢献しました。

三国志における諸葛孔明の役割

三国志において諸葛孔明は、蜀漢の軍師として重要な役割を果たしました。

天下三分の計に基づき、魏・呉との勢力均衡を図るなかで、軍略と政治両面で優れた手腕を発揮しています。

特に、赤壁の戦いやその後の北伐では、卓越した戦略家としての才能が光り輝いていました。

また、彼は愚直な忠誠心を持つリーダーとして描かれており、蜀漢の基礎を築くうえで欠かせない存在となりました。

「三顧の礼」にまつわる逸話

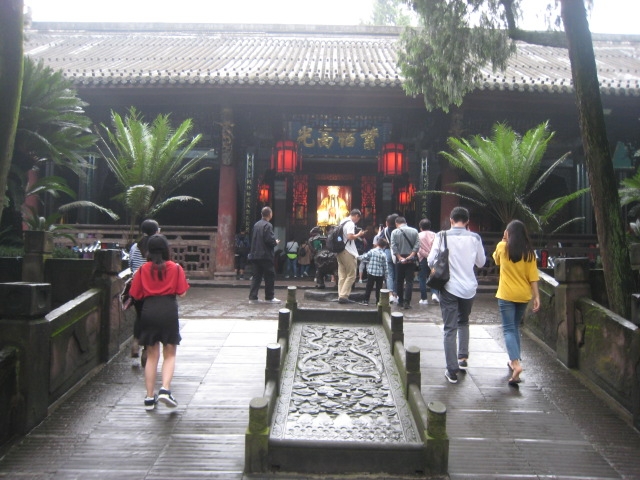

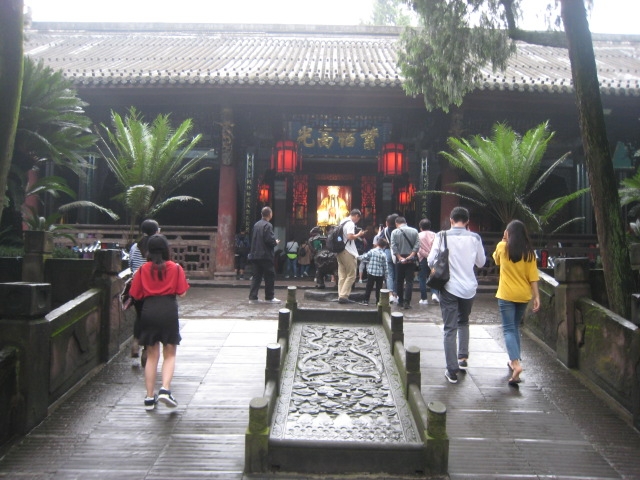

三顧の礼は、諸葛孔明の知名度を象徴する逸話の一つとして、現代まで伝えられています。

この出来事は、劉備が諸葛孔明を軍師として迎えるため、彼のもとを三度にわたって訪問したエピソードに起因しています。

最初の訪問では不在、二度目も面会できず、三度目でようやく彼と対面しました。

諸葛孔明は、劉備のこの粘り強さと誠実さに感嘆して、仕えることを決意しました。

その結果、蜀漢が生まれるきっかけとなったのです。

劉備との関係と「水魚の交わり」

諸葛孔明と劉備は、深い信頼関係で結ばれていたと言われています。

その関係は、水魚の交わりという表現によってよく伝えられています。

この言葉は、魚が水を離れることが出来ないように、互いに欠かせない存在であることを表しています。

そして、劉備は常に孔明を心から信頼し、孔明はその期待に応えるべく、全身全霊を蜀漢のために尽くしました。

彼らの関係は、リーダーと軍師の理想的な協力関係として語り継がれています。

諸葛孔明の家族と黄月英のエピソード

諸葛孔明の妻である黄月英(こうげつえい)は、彼の支えとなった人物です。

黄月英は、知恵と才能に優れ、孔明と共に発明や生活改善に取り組んだと言われています。

彼女が、木牛流馬という農耕用の器具を発案したという伝説もあり、その学識は夫に劣らないほどだったとされています。

また、孔明の家族には息子の諸葛瞻がいます。

諸葛瞻は、父の跡を継ぎ蜀漢に尽力しましたが、悲劇的な最期を遂げることになります。

諸葛孔明は、劉備の三顧の礼により配下となってからは、生涯劉備そしてその息子のために尽力したのです。

諸葛孔明の軍略の秘密

三国志の時代、諸葛亮は数多くの軍略を用いて戦場を生き抜きました。

そこで、ここでは、諸葛孔明の代表的な軍略について解説します。

「天下三分の計」とは?

天下三分の計とは、諸葛孔明が劉備に提案した戦略構想の一つで、後の三国時代の基盤を作ったと言われています。

三国志の中では、当時天下を支配していた曹操が圧倒的な勢力を保持していました。

そこで、諸葛孔明はこれに対抗するため、孫権、劉備との三国間での勢力均衡を目指しました。

この計画は、諸葛孔明が歴史を見据えた鋭い洞察力と長期的な視野のもとで考案されたと言われています。

具体的には、漢王室へ忠誠を誓う劉備が荊州や益州を拠点に勢力を固めます。

そして、江東の孫権と同盟を結ぶことで北方の曹操に立ち向かうという筋書きでした。

結果として、この計画は赤壁の戦いを成功へと導き、劉備が蜀漢を建国する足掛かりとなったのです。

この天下三分の計は、諸葛孔明の天才的な戦略眼を象徴する逸話の一つと言えます。

長坂坡での巧妙な戦術

長坂坡での戦いは、劉備が曹操の軍勢に追撃される中で起きた三国志の中でも重要な戦闘の一つです。

この戦いでは、劉備軍は厳しい状況に追い込まれていました。

しかし、諸葛孔明の冷静な判断と卓越した戦術が状況を一変させたのです。

諸葛孔明は、敵の勢いを削ぐために地形を活用した作戦を立て、追撃してくる曹操軍を分断しつつ反撃の機会を狙いました。

また、多くの兵士と民衆を守りながら撤退するという難題に対しても、知恵を発揮してその場を脱したと記録されています。

長坂坡の戦いは、諸葛孔明の柔軟な発想力と機転が光る場面であり、後世にも語り継がれています。

蜀漢陣営を支えた「八陣図」

八陣図とは、諸葛孔明が考案したとされる陣形配列の一種で、兵法の集大成とされています。

これは、天文や地理、陰陽五行を取り入れたものであり、特に守備において強力な効果を発揮しました。

その形状は、まるで迷路のようであり、敵がこの陣形に侵入すると容易には脱出できず混乱を招いたと言われています。

そして、三国志の中では、八陣図は特に蜀漢の防衛戦においてその威力を発揮したとされています。

この八陣図は、諸葛孔明の先見性と創造力を示す代表的なエピソードとして有名です。

失敗から見る孔明の学び

諸葛孔明は、多くの戦術で成功を収めた天才軍師として知られています。

ただ、その生涯において失敗も少なくありませんでした。

例えば、街亭の戦いでは、武将の馬謖が孔明の指示を守らず敗北を喫しました。

この結果、諸葛孔明は涙を飲んで馬謖を処刑する決断を下し、「泣いて馬謖を斬る」という言葉が生まれました。

このエピソードは、孔明が失敗を直視し、教訓を得て次に進む姿勢を示したものでもあります。

また、北伐において蜀の勢力を広げることに執心した彼は、多くの資源を費やしながらも成果を十分に挙げることが出来ませんでした。

しかし、その粘り強い姿勢と全力を尽くす姿は、現在においても謙虚さや学習意欲の象徴とされています。

孔明の失敗からは、彼の人間的な側面と、失敗を糧に成長を続ける真摯な姿勢を見ることが出来ます。

諸葛孔明の天下三分の計は、その後の三国時代の幕開けを告げる重要な戦略と言えますね。

知者としての諸葛孔明とその人間性

諸葛孔明は、とても忠義あふれる人物として、生涯において劉備に仕えました。

ここでは、この諸葛孔明という人物の哲学やその人間性について解説します。

「忠」「義」を重んじた孔明の哲学

諸葛孔明は、「忠」や「義」を重んじる哲学を実践し、その生涯を貫いた人物です。

彼が劉備に仕える際に掲げた理念は、劉備の理想である漢室復興を全力で支えることでした。

忠とは主君に対して誠実に仕える心、義とは人道や道徳に基づいた正しい行動を取ることを意味します。

孔明は、ただ戦略家として劉備を補佐するだけでなく、その行動の一つ一つが忠義に基づいていたのです。

例えば、劉備が亡くなった後も孔明は子である劉禅を支え、蜀漢の政務を誠心誠意で取り仕切りました。

その姿勢は、単に軍略家や政治家の枠を超え、人としての誠実さを示すものだったのです。

彼が、最期まで蜀漢のために尽力したことからも、孔明が何より忠義を重んじた人物だったと言えます。

名言から見る諸葛孔明のリーダーシップ

諸葛孔明にまつわる名言には、彼がどのようなリーダーだったかを伺わせるものが多くあります。

特に有名な言葉に、先ほども出てきた「泣いて馬謖を斬る」があります。

このエピソードは、孔明が馬謖を将として起用したものの、馬謖が命令違反を犯して重大な失敗をしたためやむを得ず処罰した出来事に由来します。

この言葉は、「私情を捨てて公正を貫く」というリーダーとしての厳格さを象徴しています。

また「死せる孔明、生ける仲達を走らす」という名言からは、孔明の信頼と恐れられた才能がいかに絶大だったかが伝わります。

彼の名言の数々から、彼が冷静な判断力と部下や民を守る責任感を備えた指導者であったことが分かります。

三国志を通じて、孔明のリーダーシップは、現在においても多くの人に模範を示し続けているのです。

孔明に影響を与えた学識と思想

諸葛孔明は、広範な学識と深い思想を持つ人物でもありました。

若い頃には、「臥竜」と呼ばれ、隠遁生活を送りながら天文学、地理学、戦術などの学問に励んだと言われています。

特に、儒学や道家思想の影響を受けたことが、彼の哲学や行動に大きく関わっています。

儒学からは、忠義といった道徳的価値観を、道教からは自然との調和や柔軟な思考法を学びました。

また、三国志や三国志演義における描写では、孔明は天才的な軍略家であるだけでなく、学問を通じた人格者としても描かれています。

その学識の深さは、彼が発案した革新的な戦術「八陣図」にも表れており、まさに知恵と創意工夫の結晶とも言えます。

孔明の思想や学びは、現代においても人間性や知恵の重要性を示しており、多くの人々に影響を与え続けています。

諸葛孔明のことを知れば知るほど、その器の大きさが分かりますね。

現代における諸葛孔明の評価

三国志の時代を生き抜いた諸葛孔明ですが、この生き様は現在においても評価されています。

そこで、ここでは現在における諸葛孔明の評価について解説します。

『三国志演義』と『正史』における孔明像の違い

諸葛孔明の人物像は、歴史書である三国志と、文学作品である三国志演義の間とでは描かれ方が異なっています。

三国志の中で、孔明(諸葛亮)は才能豊かで忠義深い優れた軍師として評価されており、その描写は実際の行動に基づいています。

また、三国志演義では、孔明は英雄として誇張されており、彼の知略や発明が一層神格化された形で描かれています。

例えば、「木牛流馬」や「八陣図」などの発想は、三国志には詳細な記述がないため、創作による要素が含まれています。

こうした描写は、現在の人々にとって、孔明を超人的な天才軍師として認識させる要因となっています。

文学やエンタメ作品での孔明の描かれ方

諸葛孔明は、その卓越した頭脳と柔軟な戦略家として、数多くの文学やエンタメ作品で描かれてきました。

『三国志演義』をはじめとする歴史物語では、彼のキャラクターが物語の中心的存在として強調されています。

さらに、映画やテレビドラマ、ライトノベルやマンガに至るまで、孔明のエピソードは時代を超えて多くの作品に登場しています。

このように、作品ごとに描かれる孔明像には多様性があるため、彼の魅力が一層広がっていることが分かりますね。

ゲームでの再解釈と人気の理由

近年では、各種ゲームの分野でも諸葛孔明は人気のあるキャラクターとして登場しています。

例えば、歴史シミュレーションゲームでは、孔明の天才的な軍略家としての腕前がゲーム要素に落とし込まれ、プレイヤーに戦略性を楽しませています。

現代の視点で再解釈された孔明は、時代に合った柔軟なリーダー像として描かれることが多くなっています。

そのため、三国志や孔明に馴染みがない層にも、新しい魅力を伝えるきっかけとなっているのです。

三国志演義って、結構フィクション要素が多かったような?

そう、三国志演義は正史を元にしつつ、オリジナル要素を満載している三国志物語になります。

まとめ

諸葛孔明は、三国志の中でも天才的な軍師として、有名な武将です。

劉備による三顧の礼で迎えられた孔明は、その後蜀漢建国のため尽力します。

また、「天下三分の計」や「泣いて馬謖を斬る」など、数多くのエピソードがあり、これも孔明の存在を際立たせている理由の一つです。

そのため、孔明は大三国志には欠かせない武将と言えます。

三国志の諸葛孔明は、替えが利かないほどその存在感は絶大ですね。