歴史探偵女

歴史探偵女三国志ってどんな話なの?

三国志の始まりと終わりが知りたいな

この記事では、こんな疑問にお答えしますね。

- 100年に及ぶ三国志の歴史の流れ

- 正史と物語としての演義の違い

- 主要な武将たちの特徴と対立関係

- 勝敗を分けた有名な合戦の舞台裏

- 現代にも役立つ英雄たちの知恵や教訓

- 歴史研究20年の歴史大好き女

- 今まで読んだ歴史書籍は日本史&世界史で200冊以上

- 日本史&中国史が得意

- 特に中国の春秋戦国時代や三国時代、日本の戦国時代が好き

- 歴史研究20年の歴史大好き女

- 今まで読んだ歴史書籍は日本史&世界史で200冊以上

- 日本史&中国史が得意

- 特に中国の春秋戦国時代や三国時代、日本の戦国時代が好き

三国志の世界って、登場人物が多いうえに勢力図がコロコロ変わるので、途中で混乱して挫折してしまう方も多いんですよね。

でも、その壮大な物語の骨組みさえ掴んでしまえば、これほど面白い歴史ドラマはありません。

そこで、この記事では、三国志のあらすじをわかりやすく解説しながら、複雑な歴史の流れや気になる物語の結末、さらには正史と演義の違いまで、初めての方でもすんなり理解できるようにポイントを絞ってお伝えしますね。

この記事を読み終える頃には、三国志全体の流れが手に取るようにわかるようになりますよ。

三国志のあらすじをわかりやすく解説する100年史

三国志は約100年にわたる長い歴史の物語なんです。

そこで、まずはその全体像を、大きな時代の区切りごとに整理して見ていきましょう。

誰がいつ、なぜ戦ったのかという背景を知ることで、物語の解像度がグッと上がりますよ。

正史と演義の違いで楽しむ物語の二重構造

三国志を語る上で欠かせないのが、「正史」と「演義」の区別ですね。

私たちが普段、映画や漫画、ゲームなどで目にしているドラマチックなストーリーの多くは、14世紀に成立した小説『三国志演義』がベースになっています。

そして、この演義は、歴史的事実にフィクションを交えて「物語」として面白く脚色したものなんです。

一方の正史は、3世紀後半に晋の陳寿が編纂した公式な歴史記録。

こちらは、事実に基づいた簡潔な記述が特徴で、英雄たちの実際の姿を淡々と伝えています。

- 正史(せいし):公式な歴史書。英雄たちの功績が客観的に記されている。

- 演義(えんぎ):後世に作られた小説。諸葛亮の魔術的な知略など、派手な演出が多い。

最近では、あえて史実に基づいた「正史ではどうだったのか」というファクトチェックを楽しむ読者も増えています。

例えば、最強の武将として名高い呂布が実はそれほど無敵ではなかったり、冷酷な悪役イメージの曹操が実は非常に優れた詩人であり政治家であったりと、多角的な視点で歴史を楽しむのが通の楽しみ方ですね。

また、2019年に開催された大規模な展覧会でも、最新の発掘調査によって「リアルな三国志」の姿が次々と明らかになり、大きな話題を呼びました。

(出典:東京国立博物館「日中文化交流協定締結40周年記念 特別展『三国志』」)

このように、フィクションの楽しさと歴史の真実を使い分けることで、三国志の世界観はさらに深みを増していくものかなと思います。

黄巾の乱から群雄割拠が始まる動乱の序章

物語の始まりは西暦184年、腐敗した漢王朝に反旗を翻した「黄巾の乱」です。

当時の漢王朝は、政治の中枢にいた宦官(かんがん)たちの横暴によってガタガタでした。そこに重税と飢饉が重なり、民衆の怒りが爆発したんですね。

そして、太平道の教祖・張角率いる信者たちが黄色い布を頭に巻いて一斉に蜂起したことで、中国全土は大混乱に陥りました。

この反乱は国家を揺るがす大事件となりましたが、同時に各地の有力者が「義勇軍」として立ち上がる契機にもなったんです。

そこで、乱の鎮圧のために軍事権を持った地方豪族たちが自立し、そのまま自分の勢力を広げる「軍閥」へと変わっていきました。

中でも、圧倒的な武力で都を制圧した董卓の暴虐ぶりは凄まじく、これに対抗して曹操や袁紹らが「反董卓連合軍」を結成します。

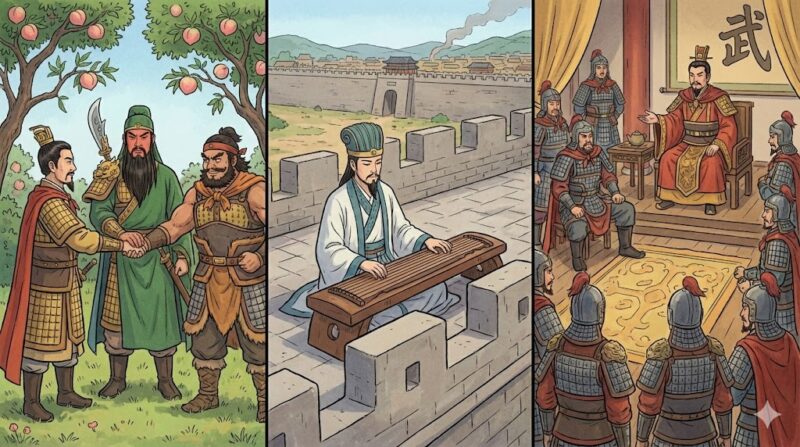

また、この時期に、後に蜀を建国する劉備も、関羽・張飛という義兄弟とともに歴史の表舞台に登場するんですね。

まさに古い王朝の権威が完全に崩壊し、個人の実力が試される「乱世」への突入です。

誰を信じ、どの旗の下に集まるのか。英雄たちがそれぞれの野望を胸に動き出したこの時代こそ、三国志のエネルギーが最も詰まっている時期だと言えるかもしれません。

官渡の戦いで曹操が覇権を握るまでの流れ

群雄割拠の時代はやがて、北方の二大巨頭である曹操と袁紹の対決へと集約されていきます。

これが200年に起きた「官渡の戦い」です。当時の勢力図では、名門の袁紹が圧倒的に有利で、曹操の数倍の兵力を持っていたと言われています。

しかし、結果は曹操の逆転勝利。なぜこれほどの差がひっくり返ったのでしょうか?

その鍵は曹操の「ロジスティクス破壊」と「人材の活用」にありました。

曹操は敵軍から寝返った参謀の情報を即座に信じ、自ら精鋭を率いて袁紹軍の兵糧庫を急襲して焼き払ったんです。

また、曹操の勝因は、形式にこだわらない「決断の速さ」と「情報の価値を見抜く力」にありました。

名門意識に縛られた袁紹に対し、曹操は有能であれば敵の降伏者であっても歓迎してその意見を採用する柔軟さを持っていたんですね。

そこで、この勝利により、曹操は中国北部の支配権を盤石にし、天下統一への最短距離を走ることになったのです。

その一方で、敗れた袁紹の勢力は瓦解し、当時彼に身を寄せていた劉備もまた新たな地を求めて流浪の旅へと戻ることになります。

つまり、この官渡の戦いこそ、三国志の前半戦における最大のターニングポイントだったと言えるでしょう。

これ以降、物語の焦点は「曹操を誰が止めるのか」という南方の勢力争いへと移っていくことになります。

天下三分から蜀と呉の滅亡までを辿る年表

208年の「赤壁の戦い」を経て、中国は魏(曹操)・呉(孫権)・蜀(劉備)の三つに分かれる「三国鼎立(ていりつ)」の時代へ入ります。

これは、諸葛亮が描いた「天下三分の計」が現実のものとなった瞬間ですね。

しかし、安定した三国の均衡も、義兄弟の契りを結んだ関羽の死や、劉備の病没によって揺らぎ始めます。

そして、ここからは各国の二代目、三代目たちがどのように国を守り、そして散っていったのかという歴史が刻まれていきます。

| 年(西暦) | 出来事 | 歴史への影響 |

|---|---|---|

| 220年 | 曹操没、曹丕が魏を建国 | 後漢王朝の400年の歴史が終焉 |

| 221年 | 劉備が蜀を建国 | 三国が正式に皇帝を称し並び立つ |

| 223年 | 劉備没、諸葛亮に後事を託す | 蜀の国力が北伐へと集中される |

| 234年 | 五丈原の戦いで諸葛亮が没 | 蜀の攻勢が弱まり、魏が優勢に |

| 263年 | 蜀が魏の攻撃により滅亡 | 三国の一角が崩れ、統一へ加速 |

諸葛亮の死後、蜀は姜維らが遺志を継いで戦い続けましたが、内部での腐敗や魏の圧倒的な物量の前に屈することになります。

魏もまた、内部で司馬一族が台頭して国を乗っ取る形となり、最後は「晋」へとバトンが渡されました。

このように、三つの国が競い合ったこの時代は、まさに一つの大きな国へと収束していく過渡期でもあったんですね。

三国時代の最後と晋による統一の結末

物語の結末は、それまでの英雄たちの激闘に比べると意外にも静かに、そして確実な時代の流れとしてやってきます。

280年、最後に残った呉の皇帝・孫晧が晋(西晋)の軍に降伏したことで、約100年にわたる分裂時代に終止符が打たれました。

あれほど熱く、時に血を流して戦った英雄たちの努力の末に、最終的に勝利を手にしたのは、曹操の部下であった司馬懿の孫、司馬炎でした。

これは、曹操が築いた魏の基盤が、皮肉にも別の一族によって天下統一の実を結んだわけです。

しかし、三国志が今なお愛されるのは、その結末以上に「誰が天下を取ったか」よりも「それぞれの人物がどう生きたか」というプロセスに魂を揺さぶる魅力があるからなんです。

統一した晋も、残念ながらその後の政権運営はうまくいかず、短期間で再び大きな混乱期(五胡十六国時代)に入ってしまいます。

つまり、三国志という時代は、長い中国史の中でも「最も鮮烈な個人の輝きが放たれた瞬間」として記憶されているんですね。

このように、英雄たちの物語は、のちに講談や戯曲、そして現代のエンターテインメントへと昇華され、故事成語や伝説として私たちの心に永遠に刻まれることになったのです。

三国志の100年は、既存の秩序が崩壊し新たな秩序が生まれる破壊と創造のプロセスなんです。正史と演義の二重構造を理解することで、史実の重みと物語の華やかさを同時に楽しめます。ただ、全容を掴むには、まずは大きな時代のうねりと勝敗の因果関係を追うことが肝要ですね。

三国志のあらすじをわかりやすく紐解く重要な局面

歴史の大きな流れを掴んだところで、次は物語をより面白く彩る「人」と「エピソード」に注目してみましょう。

三国志をさらに深く理解するための、まさに核心部分に迫りますね。

劉備や曹操など主要な武将と勢力図の解説

三国志を楽しむ最大のコツは、主要な3つの勢力と、そのリーダーたちの性格を把握することです。

当時の勢力図は非常に複雑ですが、現代の社会や会社組織に例えて考えてみると、驚くほどスッと頭に入ってきます。

また、それぞれのリーダーが掲げた「正義」や「経営方針」の違いこそが、三国志を単なる戦争記録ではない、深い人間ドラマに仕立て上げているんです。

- 魏(曹操):実力主義の超巨大企業。家柄や過去の経歴を問わず、能力がある者なら誰でも重用する「唯才主義」を貫きました。改革を厭わず、常に時代の最先端を走る合理主義的な組織です。

- 蜀(劉備):理想を掲げるベンチャー企業。漢王朝の復興という高いビジョンを持ち、リーダーの「徳」や「人間的な魅力」に惹かれた熱い部下たちが集まりました。少数精鋭で大国に立ち向かうロマンが詰まっています。

- 呉(孫権):盤石な地盤を持つ三代続く地方財閥。父の孫堅、兄の孫策が築き上げた長江下流域の領地を、地元の有力者たちとうまく折り合いをつけながら守り、拡大させました。安定感と結束力を重視する組織です。

このように、リーダーのキャラクターがそのまま国風(社風)になっているのが面白いところですね。

例えば、関羽のような「義」に厚い武将は劉備のもとで輝き、司馬懿のような「老獪な知略家」は曹操の組織でその才能を開花させました。

つまり、自分はどのタイプの上司のもとで働きたいか、あるいは自分がリーダーならどのスタイルを選ぶか。

そんな視点で勢力図を眺めてみると、三国志がもっと身近な物語に感じられるはずですよ。

三顧の礼に見る天才軍師諸葛亮の参画劇

三国志の中で、これほどまでに謙虚さと信頼の美学を説いたエピソードはありません。それが「三顧の礼」です。

当時、各地を転々として拠点すら持てずにいた劉備が、山奥で隠遁生活を送っていた無名の若者、諸葛亮(孔明)を軍師として迎えるために、その庵を三度も訪ねたお話です。

そして、当時の身分制度では、劉備のような名の知れた人物が、年下の若者の家を何度も訪ねるなんて、普通では考えられない恥晒しに近い行為だったんです。

それでも劉備は諦めませんでした。二度断られても(不在でしたが)、三度目にようやく対面が叶った際、諸葛亮は劉備の誠意に心を打たれ、有名な「天下三分の計」を説きました。

「曹操の魏と、孫権の呉と、あなたが作る国の三つに分ければ、平和が訪れる」という壮大な戦略です。

これによって、劉備という「カリスマ性はあるが戦略がないリーダー」と、諸葛亮という「最高の戦略家」が結びつき、弱小勢力だった蜀が大国へと成長する足がかりができました。

この誠意を尽くして最高の人材を獲得する。このシーンは、現代のリクルーティングやパートナーシップの重要性を教える物語としても、色褪せない魅力を放っていますね。

赤壁の戦いや面白いエピソードの舞台裏

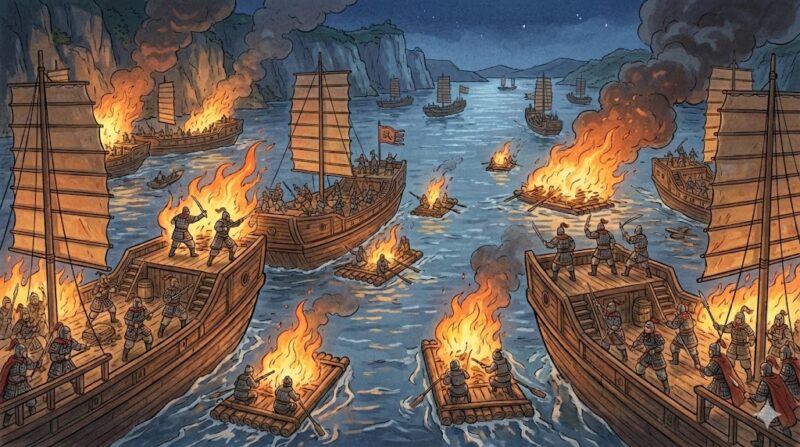

「三国志と言えばこれ!」と言われるのが、208年に長江の赤壁で起きた大決戦になります。

曹操率いる80万という圧倒的な大軍を、孫権と劉備の連合軍わずか5万が打ち破るという、映画のような「ジャイアント・キリング」が起きた戦いですね。

そこで、勝利の決め手となったのは、狭い水上で身動きが取れなくなった曹操軍の船団を、火を放った船で一気に焼き払うという大胆な火計でした。

演義では、諸葛亮が祈祷によって「風向きを逆転させる」という魔法のような活躍を見せますが、これには面白い裏話があるんです。

そして、史実や最近の気象学的な研究では、諸葛亮が超能力を使ったのではなく、単にその地域の気候パターン(冬でも一時的に東南の風が吹く現象)を熟知していただけではないか、と言われています。

また、曹操軍の多くは北方の兵士で、慣れない船上生活でひどい船酔いや疫病に苦しんでいたという記録もあり、実際の勝利には気象、地形、そして「情報の差」が複雑に絡み合っていたようです。

こうした「実際のところはどうだったのか?」という裏側を想像するのも三国志の醍醐味です。

関羽がたった一人で馬を走らせ敵陣の真ん中へ突っ込み、敵の大将の首を獲ってくるような超人的なシーンも、その背景には当時の戦い方や礼儀があったのかもしれません。

このように、面白おかしく書かれた物語の裏側にある「人間臭いドラマ」を読み解くと、あらすじがさらに立体的に見えてきますよ。

現代のビジネスに活かせる英雄の組織論

歴史研究を20年続けてきた私から見ても、三国志は単なる戦争の記録ではなく、究極の「組織マネジメントの教科書」だと言えます。

例えば、曹操の「唯才主義」は、現代のジョブ型雇用や成果主義の先駆けのようなものですし、孫権の「重鎮と若手のバランス調整」は、二代目経営者が直面する典型的な課題そのものです。

しかし、ここで一つ注意したいのが、英雄たちの「失敗」からも学ぶべきことが多いという点です。

諸葛亮は天才的な実務能力を持っていましたが、皮肉にもそれが仇となりました。

何でも自分一人で完璧にこなしてしまうマイクロマネジメントに陥り、部下が育たなかったんです。

その結果、彼が没した後の蜀には国を支える人材が不足し、滅亡への坂を下ることになりました。

これは現代の「優秀なプレイヤーが陥りやすい管理職の罠」と全く同じ構造なんですね。

また、関羽の「プライドの高さゆえの外交的失敗」や、張飛の「感情に任せた部下へのパワハラ」が命取りになったエピソードも、現代のリーダーシップ論において非常に示唆に富んでいます。

このように、三国志の英雄たちは決して完璧超人ではなく、私たちと同じような欠点を持っていました。

だからこそ、彼らの成功と失敗をケーススタディとして学ぶことは、乱世とも言われる現代社会を生き抜くための大きな知恵になるんです。

三国志のあらすじをわかりやすく整理するコツ

三国志の膨大な情報を整理するための最強の方法は、「誰が誰に勝って、次に誰と対峙したか」という主要なライバル関係の連鎖に注目することです。

登場人物は1000人以上いますが、実は物語を動かしているのは数組の対立構造だけなんです。

例えば、前半は「曹操 vs 袁紹」、中盤は「曹操 vs 孫権・劉備」、後半は「諸葛亮 vs 司馬懿」というように、その時代のメインカードを意識するだけで、全体のあらすじがスッキリと頭に入ってきます。

また、もう一つのコツは、自分の「推し武将」を決めてしまうことです。

三国志は誰の視点で見るかによって、正義も悪も180度変わって見えます。

劉備の視点で見れば「漢王朝を守る熱い友情物語」になりますし、曹操の視点で見れば「古い世界を壊して新時代を作る改革者の物語」になります。

このように、一人好きなキャラクターが見つかれば、その人物に関連する出来事や人間関係を芋づる式に覚えられるので、無理に全体を把握しようとするよりも効率的かなと思います。

あとは、カタカナの名前が苦手な方は「赤い顔のヒゲが関羽」「目が大きくて気が短いのが張飛」といった特徴的なアイコンで覚えるのもおすすめ。

まずは、断片的な興味から入って、徐々に点と点を繋げていくのが、挫折しない楽しみ方ですね。

英雄たちの生き様は、現代の組織論やキャリア形成にも通じる普遍的な教訓に満ちていますよ。三顧の礼や赤壁の戦いといった名場面の裏側にある戦略や心理戦を読み解くことで、単なる知識以上の「乱世を生き抜く知恵」が得られるはずです。また、自分に似た武将を探すのも面白いですね。

よくある質問(FAQ)

三国志を学び始めたばかりの方が、特につまずきやすいポイントや素朴な疑問について、歴史研究家の視点からお答えします。

物語の全体像をよりスムーズに理解するためのヒントにしてくださいね。

Q1:登場人物は何人くらいいるのですか?

正史には約1,200人、演義には約1,100人の人物が登場します。その数は膨大ですが、物語の中心となる主要人物は数十名程度のため、あらすじを理解する上では、まず各国の英雄とその主要な参謀を優先して押さえるのが効率的です。

Q2:初心者におすすめの漫画や本はありますか?

横山光輝の漫画『三国志』は、物語の全容を掴むのに最適な名作です。より手軽に知りたい場合は、図解付きの解説本や、吉川英治の小説をベースにしたオーディオブックなども、隙間時間で背景を理解するのに非常に役立ちます。

Q3:三国志の舞台は現在のどこにあたりますか?

現在の中華人民共和国が舞台です。魏は華北、蜀は四川省、呉は長江下流域に位置していました。現在も各地に古戦場や英雄ゆかりの地が観光名所として残っており、実際の地形を確認することで物語への理解がより深まります。

まとめ:三国志のあらすじをわかりやすく学ぶために

三国志のあらすじをわかりやすく紐解いてみると、それは単なる昔の戦いの記録ではなく、人間関係の悩みや戦略の重要性など、現代の私たちにも通じる普遍的なテーマが詰まっていることに気づかされます。

100年に及ぶ激動の歴史は、英雄たちの熱い志と、時に残酷な運命の交差によって作られていました。

そして、三国のどこに惹かれるかは人それぞれですが、それぞれの生き様から学べることは無限にあります。

そのため、まずは漫画や映画、あるいは本記事で紹介した主要なエピソードから興味を広げてみてください。

三国志という深い海に一度足を踏み入れれば、きっとあなたの人生を豊かにする新しい視点が見つかるはずです。

また、もっと詳しく知りたくなったら、ぜひ専門の資料や各武将の伝記も手に取ってみてくださいね。

壮大な三国志のドラマは、最終的な勝者だけでなく、散っていった者たちの志こそが人々の心を掴んで離しません。あらすじを理解した後は、特定の武将や戦いに焦点を当てて深掘りすることをお勧めします。その深みこそが、1800年以上愛され続ける最大の理由と言えるでしょう。

※本記事の内容は一般的な歴史的解釈に基づいた目安です。正確な史実の詳細については、正史三国志などの一次史料や専門家の著書をご確認いただくことを推奨します。歴史の解釈は研究によって日々進展しているため、最新の情報も併せてご参照ください。