歴史探偵女

歴史探偵女赤壁の戦いって、具体的にどんな感じだったの?

赤壁の戦いのきっかけは?

この記事では、こんな疑問にお答えしますね。

- 赤壁の戦いとは?

- 赤壁の戦いが起きた時代背景

- 赤壁の戦いの経緯

- 演義と史実での違い

- 主要な人物について

- 赤壁の戦い後の状況変化

- 歴史研究20年の歴史大好き女

- 今まで読んだ歴史書籍は日本史&世界史で200冊以上

- 日本史&中国史が得意

- 特に中国の春秋戦国時代や三国時代、日本の戦国時代が好き

- 歴史研究20年の歴史大好き女

- 今まで読んだ歴史書籍は日本史&世界史で200冊以上

- 日本史&中国史が得意

- 特に中国の春秋戦国時代や三国時代、日本の戦国時代が好き

三国志で最も有名な戦いといえば「赤壁(せきへき)の戦い」ですよね?

映画「レッドクリフ」でも描かれたこの戦いは、中国の歴史を変えた天下分け目の一戦。

しかし、私たちが知っている赤壁の戦いには、史実とフィクションが混在しています。

諸葛亮が風を呼んだ話は本当なのか?曹操の軍勢は本当に100万だったのか?

そこで、当記事では、歴史書「正史三国志」と小説「三国志演義」の違いを明確にしながら、赤壁の戦いの真実に迫りますね。

赤壁の戦いとは?三国志最大の天下分け目の戦い

赤壁の戦いの基本データ

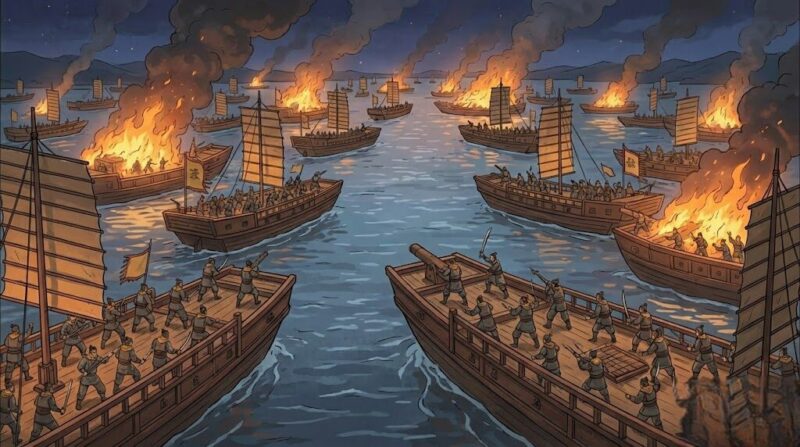

赤壁の戦いは、西暦208年の冬に長江(ちょうこう)中流域で繰り広げられました。

これは、現在の湖北省(こほくしょう)咸寧市(かんねいし)赤壁市付近が戦場です。

そして、この赤壁の戦いで対戦したのは、華北(かほく)を制した曹操軍と、孫権・劉備の連合軍。

この時、水上戦に長けた孫権の呉軍が主力となり、劉備軍は陸上戦で援護することになります。

その結果、圧倒的な兵力を誇った曹操が敗北し、天下統一の野望は頓挫(とんざ)します。

その一方、孫権と劉備はそれぞれの勢力圏を確立し、魏・呉・蜀という三国鼎立(ていりつ)の基礎が築かれたんですね。

なぜこの戦いが重要なのか

赤壁の戦いの重要性は、主に下記の三つ。

- 曹操の天下統一を阻止したこと。

- 弱小勢力だった劉備が躍進する契機となったこと。

- 孫権の江南(こうなん)支配が確固たるものになったこと。

もし曹操が勝利していれば、中国は早期に統一され、三国時代そのものが存在しなかった可能性がありますね。

そのため、この戦いは単なる一戦ではなく、その後100年近く続く三国時代の幕開けを告げる歴史的転換点になったのです。

正史と演義の違いを理解する重要性

三国志には二つの「顔」がありますよね?

一つは西暦280年頃に陳寿(ちんじゅ)が編纂(へんさん)した歴史書「正史三国志」。

そしてもう一つは、14世紀に羅貫中(らかんちゅう)が著した小説「三国志演義」です。

ちなみに、演義では正史を基本としながらも、物語を面白くするために多くの創作が加えられています。

そして、日本で親しまれている三国志のイメージは、ほとんどが演義に基づいて描かれているんですね。

そのため、私たちが「常識」と思っている多くのエピソードが実は創作なのです。

赤壁の戦いは曹操の南下を阻止し三国鼎立の基礎を作った決定的な戦いでしたね。もしこの戦いがなければ魏による早期統一で三国時代自体が存在しなかった可能性が高く、まさに天下の分岐点だったのです。

戦いに至る背景|曹操の南下と孫劉同盟の成立

華北を制した曹操の野望

西暦200年、曹操は「官渡(かんと)の戦い」で袁紹を破り、208年までに華北をほぼ完全に制圧しました。

この後、曹操は丞相という最高位の官職に就き、事実上の権力者となります。

そこで、次に曹操が目を向けたのが、中国の南部江南地域です。

そして、荊州(けいしゅう)の劉表が病死すると、跡を継いだ劉琮は戦わずして降伏。

この結果、曹操は水軍と荊州の兵力を手に入れ、さらに南へと進軍しました。

劉備の危機と諸葛亮の外交

当時の劉備は、領地を持たない流浪の将軍でした。

そして、劉琮の降伏を知らされず、突然曹操から追われる身となります。

その途中、長坂坡(ちょうはんは)で曹操軍に追いつかれ、全滅の危機に陥りました。

この時、命からがら逃げ延びた劉備に、軍師・諸葛亮は孫権との同盟を進言します。

ちなみに、正史によれば、諸葛亮は孫権の使者・魯粛とともに呉へ向かい、同盟交渉に臨んだのです。

孫権陣営の対立(抗戦派vs降伏派)

曹操の大軍が迫る中、孫権陣営は降伏派と抗戦派に割れました。

降伏派の張昭は「曹操の兵力は我々の数倍。戦えば滅亡は必至だ」と主張します。

その一方、抗戦派の魯粛と周瑜は勝算を説きました。

周瑜の分析では、「曹操軍は水上戦に不慣れで、兵士の多くは旧袁紹軍や旧荊州軍。団結力に欠け慣れない南方の気候で疫病が流行するだろう」というものでした。

そして、最終的に孫権が抗戦を決意し、孫権と劉備の同盟が成立します。

その結果、両軍は長江の赤壁で曹操を迎え撃つこととなったんですね。

当時、魯粛の外交手腕と周瑜の軍事分析が若き孫権の決断を促しました。もし降伏派が勝っていれば歴史は大きく変わっていたでしょう。同盟成立の舞台裏には人間ドラマと政治的駆け引きがあったのです。

戦いの経緯|史実(正史)で見る赤壁の戦い

兵力差の実態

演義では、曹操軍は「百万の大軍」とされますが、正史では約20万から24万程度でした。

それでも孫権・劉備連合軍は約5万程度で、4倍以上の兵力差があったのです。

ちなみに、兵力の内訳は、孫権軍が約3万、劉備軍が約2万と推測されます。

そして、当時の主力は、周瑜と程普が率いる呉の水軍でした。

疫病と水上戦の苦手が曹操の敗因

正史によれば、曹操軍の最大の敗因は「疫病」でした。

「三国志」呉書呉主伝には「曹公軍の大半が飢えと病で亡くなった」と明記されています。

もっとも、華北から来た兵士たちは長江流域の高温多湿な気候に慣れず、船上での生活は衛生状態が悪く、結果疫病が蔓延したのです。

また、曹操軍は水上戦に不慣れで、主力は騎兵や歩兵だったことも影響していますね。

その一方、孫権軍は代々長江を拠点とし、水上戦に慣れたプロフェッショナル集団でした。

周瑜は、この地の利と曹操軍の弱点を的確に見抜いていたんですね。

黄蓋の火攻めと周瑜の追撃

この赤壁の戦いで、転機をもたらしたのは黄蓋でした。

孫氏三代に仕えたベテラン将軍の黄蓋は、周瑜に火攻めの策を進言します。

ちなみに、正史によれば、黄蓋は曹操に偽りの降伏を申し出ました。

そして、決戦の日、黄蓋は油を浸した薪を積んだ小船を率いて曹操軍に接近し、強風に乗せて一斉に火を放ちます。

その結果、火は瞬く間に曹操軍の船団に燃え移り、陸上の陣営にまで延焼したのでした。

これを受けて、周瑜と劉備は水陸両面から追撃を開始し、曹操軍は大敗。

曹操は荊州の南郡まで退却し、北方の都へと帰還しました。

周瑜の軍事的才能が勝敗を決定づけましたね。疫病という天の助けもありましたが、それを活かす判断力と黄蓋の火攻めという大胆な作戦の実行力があったからこそ、弱小の連合軍が大軍を破る奇跡が実現したのです。

演義で描かれた赤壁の戦い|有名エピソードの真相

諸葛亮の活躍は創作だった?

赤壁の戦いで最も有名なエピソードは諸葛亮の神がかった活躍ですが、これらの多くは演義の創作なんです。

演義の創作エピソード一覧

- 諸葛亮が3日で10万本の矢を調達(草船借箭・そうせんしゃくせん)

- 諸葛亮が祭壇で祈り、東南の風を呼ぶ

- 周瑜と諸葛亮の知恵比べ

- 龐統の連環の計(船を鎖で繋がせる)

- 蔡瑁・張允の処刑

有名な「草船借箭」は、実は孫権のエピソードが原型なのです。

正史によれば、赤壁の5年後、孫権が偵察中に曹操軍の矢を受けて船が傾いた際、船を反転させてバランスを取ったという話がありますね。

また、これも有名な「東南の風を呼ぶ」場面も創作です。

実際には、周瑜が気象の変化を読んで攻撃のタイミングを計ったと考えられています。

連環の計と苦肉の計の真偽

「連環の計」は、龐統が曹操に船を鎖で繋ぐことを進言する策略です。

ただし、正史には龐統が赤壁の戦いに参加した記録はないため、連環の計も創作です。

また、「苦肉の計」は、黄蓋が周瑜から鞭打ちの刑を受けて曹操を欺くという劇的な展開ですよね?

しかし、黄蓋の鞭打ち場面は正史に記録されておらず、これも創作なんです。

ちなみに、黄蓋の偽装降伏自体は史実ですよ。

演義が誇張した兵力数

演義では、曹操の兵力を「百万」としていますが、正史では20万から24万程度です。

そして、連合軍も演義では12万から13万ですが、正史では5万程度でした。

もっとも、羅貫中は劉備を主人公として描きたかったため、曹操を徹底的に悪役にしたかったのでしょう。

そのため、曹操の軍勢を誇張することで劉備陣営の勝利をより劇的に演出したのです。

演義が諸葛亮を神格化した理由は、当時民間で高まっていた諸葛亮信仰を反映するためでした。実際の諸葛亮は優れた政治家でしたが、演義は彼を「天才軍師」として描くことで物語としての魅力を最大化しているのです。

主要人物エピソード|赤壁を彩った英雄たち

若き名将の周瑜

周瑜はこの戦いの真の立役者でした。

西暦175年生まれで、赤壁の戦いの時まだ33歳という若さでした。

彼は、名家の出身で容姿が美しく「美周郎(びしゅうろう)」と呼ばれていたことは有名ですよね?

そして、赤壁の戦いでは周瑜の下記三つの能力が発揮されました。

- 戦略眼で曹操軍の弱点を的確に分析し、孫権に抗戦の意義を説く

- 人心掌握術で古参の程普との確執を乗り越え、一枚岩の軍団を作る

- 実行力で火攻めという大胆な作戦を完璧なタイミングで実行

ちなみに、演義での周瑜は諸葛亮に嫉妬する小物として描かれますが、完全な創作です。

正史の周瑜は度量が大きく、部下思いの名将でした。

しかし西暦210年、わずか36歳で病死し、孫権はその死を深く悲しんだのです。

外交官としての諸葛亮

諸葛亮は西暦181年生まれで、赤壁の戦いの時は27歳でした。

彼の演義での描かれ方は神がかった活躍をしますが、正史を見ると役割はもっと地味で現実的でした。

そして、諸葛亮の最大の功績は、外交官として孫権との同盟を成立させたことです。

「曹操の兵は強行軍で疲れています。荊州の人々も曹操に心服していません。関羽が率いる精鋭水軍と劉琦の江夏軍が協力すれば、必ず曹操を破れます」と説得しました。

つまり、赤壁の戦いでの諸葛亮の実像は「天才軍師」ではなく「優れた外交官」だったのです。

曹操は敗北から教訓を学ぶ

曹操は西暦155年生まれで、赤壁の戦いの時は53歳でした。

そして、赤壁での敗北は曹操に重要な教訓を残しました。

第一に「地の利」の重要性。以後、曹操は無理な南征を控え、北方の経営に力を注ぎました。

第二に「人を知る」ことの大切さ。周瑜という若き名将を甘く見たことが敗因だったのです。

第三に「疫病対策」の必要性を思い知りました。

ちなみに、これは興味深いことですが、曹操自身は赤壁の敗北をそれほど重大視していなかった可能性があります。

何故なら、主力の騎兵や歩兵は無事で、華北の支配は揺るいでいなかったからです。

実際、曹操は赤壁の後も積極的に軍事行動を続けていましたよ。

三者三様の役割がこの戦いを形作りました。周瑜の軍事的才能、諸葛亮の外交手腕、そして曹操の敗北から学ぶ姿勢。英雄たちの人間的な魅力が、赤壁の戦いを単なる戦闘以上のドラマに昇華させていますね。

戦いの結果と影響|天下三分への道

曹操の失ったもの

赤壁の敗北で曹操が失ったもの、それは「時間」でした。

この戦いの敗北で、天下統一が約10年遅れたと言われています。

そして、二つ目に失ったのは「水軍」。三つ目は「威信」です。

不敗を誇っていた曹操が大敗したことで、各地の反曹操勢力が勢いづきました。

しかし、曹操の本拠地である華北の支配は全く揺らがず、経済力も軍事力も依然として最大を誇っています。

つまり、赤壁の敗北は痛手でしたが、致命傷ではなかったんですね。

劉備の躍進

赤壁の戦いで、最も大きな利益を得たのは劉備でした。

彼は、この戦いの前は領地を持たない流浪の身。

しかし、戦後は荊州南部の四郡を手に入れ、初めて実質的な領土を持つ諸侯となりました。

そして、荊州の獲得により、劉備は経済基盤や人材、戦略拠点を得たのです。

その後、西暦214年に益州を攻略し、ついに一国の主となります。

そして西暦221年、蜀漢を建国して皇帝に即位しました。

孫権の地位確立

孫権にとっても赤壁の戦いは重要でした。

赤壁の勝利により、孫権は「曹操に屈しない独立勢力」として内外に認められたのです。

その後、荊州の江夏や江陵周辺を獲得し、長江の上流から河口までほぼ全域を支配しました。

そして、孫権は西暦229年に皇帝に即位し、正式に呉を建国。

西暦252年まで江南の覇者として君臨し続けました。

ちなみに、三国の中で最も長く続いたのは呉で、その基礎を築いたのが赤壁の戦いだったのです。

赤壁の戦いがなければ三国時代は存在しなかったでしょう。曹操の統一が遅れ、劉備が領土を得て、孫権が独立を守る。この一戦がその後60年以上続く三国鼎立の時代を生み出したのです。歴史の転換点とはまさにこのことですね。

赤壁の戦い年表

赤壁の戦いの年表をまとめてみました。

| 時期 | 出来事 |

|---|---|

| 207年 | 劉備、三顧の礼で諸葛亮を軍師に迎える |

| 208年7月 | 曹操、荊州に向けて南下開始 荊州の劉表が病死 |

| 208年8月 | 劉表の跡を継いだ劉琮が曹操に降伏 劉備、南へ逃走開始 |

| 208年9月 | 劉備、長坂坡で曹操軍に追いつかれる 趙雲と張飛の活躍で危機を脱出(演義) 劉備、江夏の劉琦の元へ逃れる |

| 208年10月 | 諸葛亮、魯粛とともに呉へ向かう 孫権、抗戦を決意 孫権・劉備同盟が成立 周瑜、程普を督として軍を率いる |

| 208年11月 または12月 | 両軍、長江の赤壁で対峙 曹操軍、疫病に苦しむ 黄蓋、偽装降伏を申し出る 黄蓋の火攻めにより曹操軍の船団炎上 周瑜・劉備、追撃開始 曹操軍、大敗して北へ撤退 |

| 208年12月 | 曹操、曹仁に江陵を、楽進に襄陽を任せて帰還 |

| 209年 | 周瑜、江陵を攻略 劉備、荊州南部の四郡を獲得 孫権、劉備に江陵を貸与 |

| 210年 | 周瑜、36歳で病死 |

まとめ

赤壁の戦いは、単なる軍事的な勝敗を超えた歴史の大きな転換点でした。

そして、正史と演義の違いを理解することで、史実としての赤壁から戦略の本質を、演義の物語としての面白さを純粋に楽しめますね。

また、諸葛亮が風を呼んだエピソードは創作ですが、「知恵と勇気があれば不可能を可能にできる」というメッセージを伝えていますよね。

その一方、正史が伝える周瑜の冷静な戦略眼や黄蓋の命がけの作戦は、フィクション以上にドラマチック。

そのため、赤壁の戦いは、時代を超えて私たちに勇気と知恵を与え続けているんですね。

赤壁の戦いは、三国志の中でも特別な意味を持っています。この戦いが無ければその後の三国時代が訪れなかった可能性があり、これまた歴史の面白いところですね。